Hilft Cannabis bei Essstörungen? – Eine tiefgehende Analyse von CBD, THC und dem Endocannabinoid-System

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

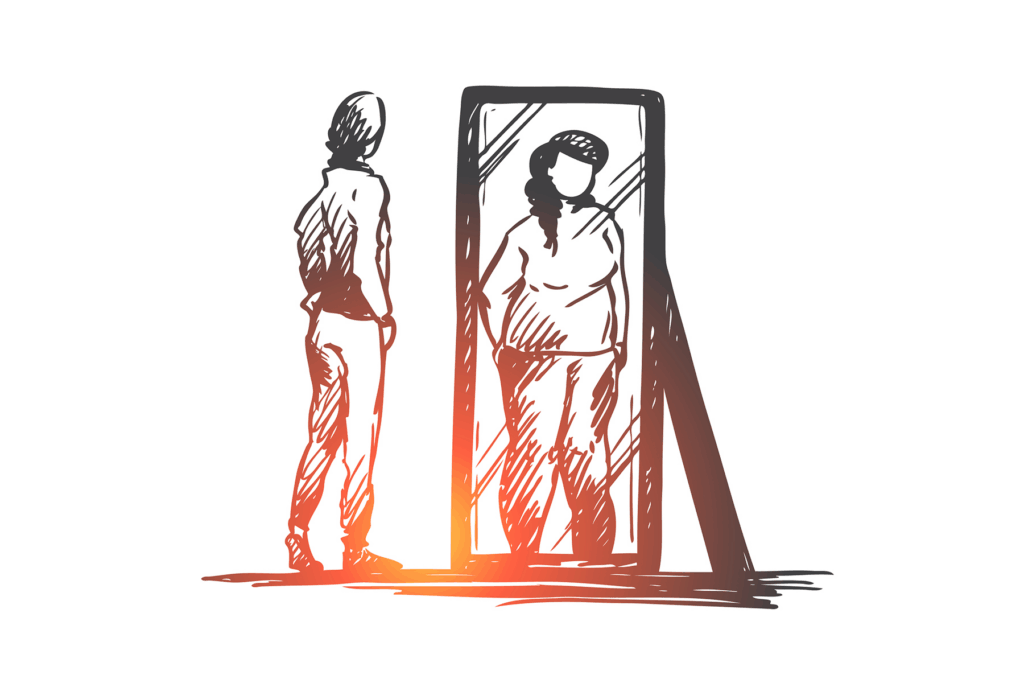

ToggleEssstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Binge-Eating-Störung zählen zu den komplexesten psychiatrischen Erkrankungen. Sie beeinträchtigen nicht nur das Essverhalten, sondern auch die Körperwahrnehmung, das emotionale Gleichgewicht und die Lebensqualität der Betroffenen. In den letzten Jahren rückt medizinisches Cannabis zunehmend in den Fokus als potenzielle ergänzende Therapieoption. Doch welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen aktuell vor? Kann Cannabis tatsächlich bei der Behandlung von Essstörungen helfen? Dieser Beitrag bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und beleuchtet die potenziellen Chancen und Risiken.

Das Endocannabinoid-System und seine Rolle bei Essstörungen

Das Endocannabinoid-System (ECS) ist ein komplexes Netzwerk von Rezeptoren, Endocannabinoiden und Enzymen, das zahlreiche physiologische Prozesse reguliert, darunter Appetit, Stimmung, Schmerzempfinden und Gedächtnis. Bei Menschen mit Essstörungen wurden Dysfunktionen im ECS festgestellt, insbesondere eine veränderte Aktivität der CB1-Rezeptoren im Gehirn, die für die Regulation von Hunger und Sättigung verantwortlich sind. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass eine Modulation des ECS durch Cannabinoide therapeutisches Potenzial besitzen könnte.

THC und CBD: Unterschiedliche Wirkmechanismen

THC (Tetrahydrocannabinol)

THC ist der psychoaktive Hauptbestandteil von Cannabis und bekannt für seine appetitanregenden Eigenschaften, oft als „Munchies“ bezeichnet. Es bindet an CB1-Rezeptoren im Gehirn, insbesondere im Hypothalamus, und kann dadurch das Hungergefühl steigern. Studien zeigen, dass THC bei Patienten mit Anorexie zu einer Gewichtszunahme führen kann, jedoch sind die Ergebnisse uneinheitlich. Zudem besteht das Risiko von Nebenwirkungen wie Angstzuständen, Paranoia und einer möglichen Verschlechterung der Körperbildstörung.

CBD (Cannabidiol)

CBD ist nicht psychoaktiv und wirkt anxiolytisch, antidepressiv und antipsychotisch. Es beeinflusst das ECS indirekt und kann zur Reduktion von Angstzuständen, Zwangsgedanken und Schlafstörungen beitragen – Symptome, die häufig bei Essstörungen auftreten. Einige Studien deuten darauf hin, dass CBD helfen kann, die emotionale Reaktion auf Nahrung zu normalisieren und das Essverhalten positiv zu beeinflussen.

Aktuelle Studienlage

Die wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit von Cannabis bei Essstörungen ist derzeit begrenzt, jedoch vielversprechend:

- Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 untersuchte die Beziehung zwischen Cannabis und Anorexia nervosa. Die Ergebnisse zeigten, dass Cannabis bei einigen Patienten zu einer Gewichtszunahme und einer Verbesserung der Essstörungssymptome führte, während bei anderen keine Veränderungen beobachtet wurden. Zudem wurde festgestellt, dass Personen mit einem höheren Risiko für Anorexie auch ein erhöhtes Risiko für eine Cannabisabhängigkeit aufweisen könnten.

- Eine Studie aus dem Jahr 2024 untersuchte die Auswirkungen von medizinischem Cannabis auf psychische Gesundheitsdiagnosen, einschließlich Anorexia nervosa. Die Ergebnisse zeigten, dass Kombinationen von CBD und THC Entzugserscheinungen bei Cannabisgebrauchsstörung linderten und den Schlaf verbesserten. THC war jedoch am häufigsten mit dosisabhängigen Nebenwirkungen verbunden. PubMed

- Ein Artikel aus dem Jahr 2025 diskutiert die potenziellen Vorteile von medizinischem Cannabis bei der Behandlung von Essstörungen. Es wird hervorgehoben, dass THC den Appetit stimulieren kann, während CBD möglicherweise Angstzustände reduziert und das Verlangen nach Nahrung verringert. Die Autoren betonen jedoch, dass weitere Forschung erforderlich ist, um die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Behandlungsansätze zu bestätigen.

Praktische Anwendung und Überlegungen

In der klinischen Praxis wird medizinisches Cannabis in einigen spezialisierten Einrichtungen als ergänzende Therapie bei Essstörungen eingesetzt. Dabei werden verschiedene Cannabissorten verwendet:

- Indica: Wirkt beruhigend und entspannend, bevorzugt von Patienten mit Essstörungen.

- Sativa: Wirkt aktivierend und stimmungsaufhellend, kann bei Depressionen und Müdigkeit hilfreich sein.

- Hybride: Kombinieren Eigenschaften von Indica und Sativa, um eine ausgewogene Wirkung zu erzielen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Cannabis bei Essstörungen individuell angepasst und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen sollte, um mögliche Risiken zu minimieren.

Risiken und Nebenwirkungen

Obwohl medizinisches Cannabis potenzielle Vorteile bietet, sind auch Risiken zu berücksichtigen:

- Abhängigkeitspotenzial: Insbesondere bei THC-haltigen Produkten besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit.

- Psychische Nebenwirkungen: THC kann Angstzustände, Paranoia und in seltenen Fällen Psychosen auslösen.

- Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten: Cannabis kann die Wirkung anderer Medikamente beeinflussen, insbesondere solcher, die auf das zentrale Nervensystem wirken.

- Rechtliche Aspekte: Die rechtliche Situation von medizinischem Cannabis variiert je nach Land und Region. In Österreich ist die Verschreibung von medizinischem Cannabis unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch nicht für alle Indikationen zugelassen.

Fazit

Die Verwendung von medizinischem Cannabis bei Essstörungen ist ein aufstrebendes Forschungsfeld mit vielversprechenden, aber noch nicht abschließend bewerteten Ergebnissen. Während THC den Appetit anregen kann, bietet CBD potenzielle Vorteile bei der Reduktion von Angstzuständen und der Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens. Dennoch sind weitere groß angelegte, randomisierte Studien erforderlich, um die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Therapieoptionen zu bestätigen. Patienten sollten die Verwendung von medizinischem Cannabis stets mit ihrem behandelnden Arzt besprechen und sicherstellen, dass sie Teil eines umfassenden Behandlungsplans sind, der psychotherapeutische und ernährungsmedizinische Ansätze einschließt.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister.